في القفز من فراغ الى آخر، وفي إنتظارات السياسيين اللبنانيين المغالين في مواقفهم، يمكنني تذكّر الشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب ينشدلبغداد تحت المطرفي بيروت:

"فراغ زمان بلادي فراغ".

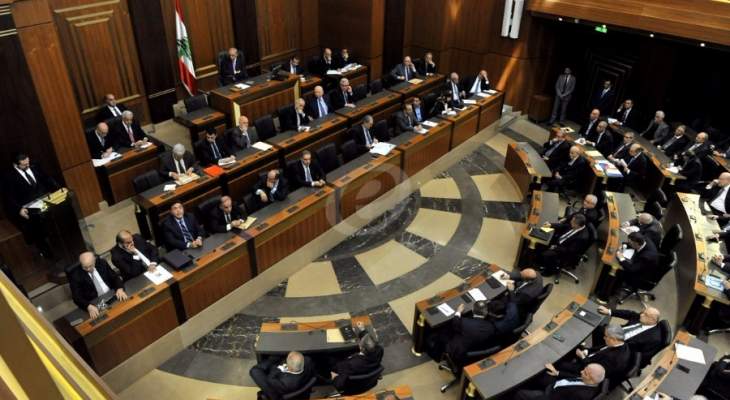

نعم الفراغفي لبنان إدمان سياسي متلاحق دوّار من فراغ رئاسي الى فراغ حكومي الى فراغ برلمانيفي قوانين الإنتخابات وأصول التعيينات وفهم المتغيرات.

يمكن الجهر: لا تنتظروا الغرب أو العرب الأشقّاء، على تلوّنهم وعشقهم للبنان، وحنينهم إليكم من الحرّ الزاحف، لأن يعيدوا جمعكم منصهرين في الجغرافية وفي العقل وفي التاريخ.

إنّهاالمعضلات التي تتحرّك في القعر؟

لكن مهما كانت وعورة الخطاب ودرجاته الفائرة اليوم في الحدّة والمغالاة والمعاني والمخاطر، ومهما تبدّلت وتلوّنت تحالفات أصحابه وحامليه من السياسيينوالإعلاميين، فإنّه خطاب تائه يأتي على أنقاض التفكيك الحاصل في بنى 8 و14 آذار، يشوّهصورةلبنان الوطن العاصي على الإصلاح أوعلى التغيير، لكنه يوسّع الهوّة مع الأجيال الجديدة ولو كان لبنانمنتظراً فوق مدارج ما يحاك لمن حولنا.

فالخروج من الإحتماءبالوعورة أوالإنكشاف من المدارج يجعل الوطن عرضةدائمة للمعضلات.

ماذا نعني؟

نعني أنّ حنيناً نرجسيّاً يتحكّم ببعض السياسيين وتطلّعاتهم الى لبنان ما قبل لبنان الكبير 1920. تلك البقعة الوعرة التي اختزنت الأقليّات الطائفية عبر التاريخ ، وفي رأسها المسيحيين وتحديداً الموارنة. كان هؤلاء يتحصّنون بالمرتفعات الوعرة، ويفترشون الصخور والكهوف، ويتلذذون بشظف العيش والتحاف القساوة، وهو ما منحهم قدراً لافتاً من عشق الحريّة البريّة وديمقراطية الطبيعة بالمعنى البدائي للكلمة كما منحهم عطفاً غربيّاً.

تكفي قراءة تاريخ لبنان في العصر الوسيط، أي في الفترة الممتدة بين الفتح الإسلامي والفتوحات العثمانية أي بين بين القرنين التاسع والخامس عشر ليدرك معاني تلك الوعورة، وأساليبها، وفشل الحملات العسكرية على تطويعها، في زمن كانت تلك القوى في الشرق البيزنطي، وقبل أن يكون هناك غرب، بالمعنى الحديث السياسي للكلمة.

والواقع أن اللبنانيين لم يحوّلوا أنظارهم من الشرق الى الغرب، إلاّ عندما سقطت تركيا مريضةفي فراشها وتقاسم أراضيهاالإمبراطورية. وهنا إشارة عابرة الى أنّ تركيا المسكونة بحلمها في إستعادة مرجعيتها التاريخية ، تبدو وقد فقدتها نهائياً بعد زيارة ترامب اللافتة التي دمغتالمملكة العربية السعودية مرجعيّة إسلاميةعبر لقاءات معلنة مثلّثة الزوايا سعودية وخليجية وعربيّة إسلامية جذبت عيون العالم وقالت له القرار في الشكل والمضمون، وسنقرأ ونتابع عن هذه المحطة الكثير في المستقبل .

وبالعودة الى لبنان القلق، قد تكون حوادث 1860 الطائفية المحطّة الدموية الأولى التي أثخنت أجساد اللبنانيين في الجبل، وتركت ندوباً، وكأنها لم تيبس فوق شفاه اللبنانيين وفي أجسادهم. كان يصعب كسر شوكة الجبل بسبب ندرة الطرقات نحو التلال، وشراسة المكان والسكان، وبدائية الأسلحة التي كانت تستخدم من عشرات الطامعين بالجبل تدلّعها القوى الغريبة المتنوعة. هكذا بقي الجبل النواة الصلبة العاصية التي كان يصعب الوصول اليها، بهدف تطويعها وكسرها وربّما طحنها من قبل الغزاة. لقد أوجدت تلك النواة اختزاناً لإعتداد طائفي وسياسي واجتماعي واضح لدى أهل الجبل، وخصوصاً الموارنة منهم. وقد أكسبهم ذلك الإعتداد ترسيخ الحكم والتمايز والقوة والتعالي والجاه لمجموعة من العائلات والباكوات والإقطاعيات التي تحكّمت بالتلال وبالعامة من اللبنانيين الذين اكتفوا بميزة التشبّث بالأرض وحراثتها حتّى بعدما تحوّلت جنائن خضراء وقصوراً رائعة.

وجاء الفرنسي في العام 1920 ليضمّ بعض الولايات الى جسد الجبل الصخري، مثل بيروت وصيدا وطرابلس المنفتحة على المتوسط والأقضية الأربعة في ما بعد الوثيقة الإرتباط بالضرع السوري، وهذ كلّها شكّلت دولة لبنان الكبير الذي أعلنته باريس بالتعاون مع بكركي.

بقي هذا الضم حبراً على ورق الخرائط الجغرافية إذ لم يتمكن الجبليون من الإنخراط في الإمتداد البحري أو في السهل بالمعنى الإجتماعي والسياسي والثقافي للكلمة كما لم يشعر أهالي المناطق المضمومة بانتسابهم الفعلي الى الدولة اللبنانية. وبمعنى أوضح لم يتمكن أهل الجبل،بالرغم من انفتاحهم الواسع على الغرب، من بسط سلطانهم على مدن السواحل والأراضي الواطئة من الوطن اللبناني المركّب أو المستورد. وهذا يعني أيضاً أن سكان الأطراف، نسبةً الى الجبل، أي مجمل السنة والشيعة والأرتوذكس والكاثوليك والأقليات الباقية أو التي انقرض منها الكثير، لم يشاركوا وما تمّ خرطهم بحكامهم من أهل الجبل سوى كاختلاط الزيت بالماء، وهو اختلاط كان يتوهم الناظر اليه بأنّه مشابه لاختلاط السكّر بالماء، وهنا لبّ الإشكالية في البنية اللبنانية المعقّدة حتى اليوم. والسبب أنه اختلاط لم يترك تداخلاً كبيراً في النسيج الإجتماعي والعادات والتقاليد بقدر ما هو اختلاط ناتج عن الحركة الدائمة والإهتزازات الكثيرة والرياح العاصفة التي ما انفكّت تعصف بلبنان من الخارج، وتجعله جسداً جاهزاً دوماً لتلقّف الحرائق والحروب والتهديد بها. هذا الوطن يشابه قطعةً من "البازل" اللعبة الميسرة لأولادنا ولجيوبنا بحيث تبدو سهلة الإقتناء ودائمة التفكيك والتركيب. وفقاً لهذا التوصيف البسيط، يمكن قراءة كلّ التحالفات والمشاريع والأوراق الداخلية والخارجية التوحيدية والتقسيمية والفدرالية والكونفدرالية التي عادت تطفو على السطح بخفّة وطنية هائلة.

ماذا تغيّروماذا أصلح؟

لم يعد الجبل جبلاً بل صار مدناً بطرقه وسهولة الوصول اليه، وباتت الجغرافيات الطائفية متشابهة في العمران ووسائل المواصلات، وبعدما عصفت الكشوفات في ميادين الأسلحة والأجهزة الإعلامية التي طوّعت الجغرافيات المستحيلة، صار من المستحيل الإستمرار بتركيب جغرافية متطورة جدّاً فوق عقولٍ وأحلام ثابتة منقوشة بصلابة التاريخ والجغرافية.

لقد تمّ تطويع الجبل للسهل وانهارت الوعورة في وجه المدن العارية اللبنانية، ولم يتمّ تطويع العاطفة السياسية للعقل. فالسلطة والتشبث بها مسألة أقسى من الصخور.

أكرّر: لا يجوز إنتظار العواصم العربية الشقيقة، لأن تعيد جمعكم بلداً منصهراً في الجغرافية وفي العقل وفي التاريخ ؟

يكفي قراءة النصوص المنشورة والسريّة للكثير من سياسيي لبنان والتي أعقبت اتفاق الدوحة وقبله مناخ مشابه لمؤتمر سان كلو وقبلهما مؤتمر الطائف ولوزان ليرفع الحبر والجواب أصابعه العشر صارخاً:

إنّه المرض المستحيل!