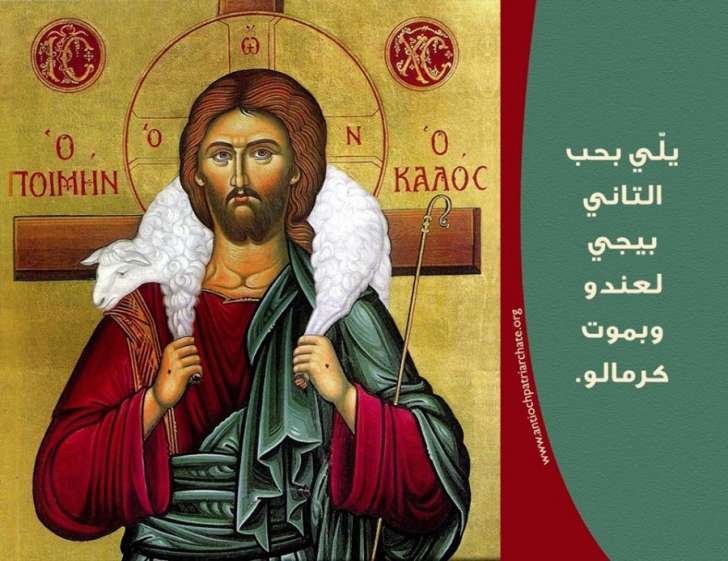

ينتصب اليوم الصليب في وسط الكنيسة ليكون منتصبًا في وسط حياتنا. أكثر من ذلك، يقف الصليب في وسط الصوم، لا ليقوينا ويشددنا فحسب، بل ليذكّرنا بهويتنا وبانتمائنا، وليقول لنا من نحن، ومن نكون.

وهنا يطرح السؤال: من نحن؟

العالم أمام مشهد الصليب، حين صُلب المسيح على الجلجلة، انقسم إلى قسمين:

قسم بكى وقسم شمت.

ولكن في المقابل هناك حدث غريب جرى. أحداث غير طبيعية حدثت.

ترى ماذا جرى؟ ولماذا جرت؟

أُظلمت الشمس، تشققت الصخور، تفتحت القبور، قام موتى، ظهر قديسون، انشق حجاب الهيكل، يا لهذه الأحداث الغريبة.

مِن جهة، الطبيعة شهدت أمام خالقها، ومِن جهة ثانية انتفضت لتقول: يا بني البشر، هل حقًا تدركون ماذا يحدث الآن؟. إنها ولادة جديدة. ولادة الحياة الآبدية للإنسان. مات الموت.

تفجّر الجحيم. انهزم الشيطان. حُررت النفوس. انفتحت السموات، وارتفعنا جميعنا إلى فوق. إلى السماء، إلى موطننا الأوّل والأخير. وأمام الذي حصل، هل يمكن للمرء أن يبقى في اللامبالاة؟

ما الذي دفع قائد المئة الروماني ليشهد أن هذا الذي يبدو حقيرًا وبائسًا ومرذولاً ومطعونًا ومهزومًا، هو في الحقيقة المنتصر، الغالب وليس المغلوب، الحي وليس المائت، المخلّص وليس الذي بحاجة إلى خلاص. وشهد وقال بالفم الملآن: "حقاً إنّه ابن الله". أليس لأنه شعر ولمس لمس اليد أن هناك شيء يفوق الطبيعة يجري؟ فكانت الولادة الجديدة له، وأصبح قديسًا، وانتقل مِن الموت إلى الحياة. هل يمكن بعد كل هذا أن تبقى قلوبنا أشد تحجر مِن الصخور؟ ألا نريد أمام مشهد المحبة القصوى أن نخرج مِن قبور خطايانا أناسًا جدد؟ فللذي بكى قال الرب له: لا تبكي عليّ، بل ابكي على حالك إن بقيت جالسًا في الخطيئة. وللذي شمت وهزء وطعن، قال له يسوع: أنا أحبك، وغفرت لك لأنّك لا تدري ماذا تفعل. ويبقى في النهاية أن هذه الولادة الجديدة للإنسان مفتوحة بشكل مستمر لكلّ واحد منا. وعلى كل مَن يولد مِن جديد أن يذهب إلى العالم أجمع ويبشّر كلّ الناس بالإله المتجسد والقائم، على أمل أن لا يبقى على وجه المسكونة لا مبال ولا غافل ولا حاقد ولا شارد إلا ويصرخ: لِصَليبِكَ يا سَيِّدَنا نَسْجُد وَلِقِيامَتِكَ المُقَدَّسَة نُمَجِّد.