المرض اعتلال وسُقم. وفي تفسير المرض يقال عنه une altération du métabolisme أي تغيير، والمقصود به طبعًا، خروج عضو حيّ organisme vivant عن عمله الصحيح.

والمرض بالفرنسيّة maladie، وإن بحثنا في علم أصول الكلمات نجد الكلمة اللاتينيّة malum حاضرة وهي تعني الشر.

كل هذا ليشير بأن المرض شيء مؤذ يؤثّر سلبًا على الجسد ويخلق اضطرابًا نفسيًّا. وهذا الأمر يختلف بين شخصٍ وآخر، وعرفت الحياة العديد مِن الناس المؤمنين الذين بقيت نفوسهم صحيحة بالرغم من أمراض أصابتهم. فعلى سبيل المثال الابن الروحي لأسقف غزّة الذي وصل به المرض لدرجة لم يمنعه فقط عن الحركة بل عن الكلام أيضًا، لكن بقي قلبه يلهج باسم يسوع مع كل نفس يأخذه إلى أن رقد بسلام بالرغم من الأوجاع التي لا تطاق التي ألمت به.

يخبرنا الإنجيليّون متى ومرقس ولوقا عن امرأة بقيت تنزف دمًا لمدّة اثنتي عشرة سنة، وقد عجز الأطبّاء عن شفائها، ولكن بقي قلبها يبحث عن الحياة إلى أن وجدت سيّد الحياة، يسوع، فجاءت مِن ورائه ومسّت هدب ثوبه قائلةً في نفسها: "إِنْ مَسَسْتُ ثَوْبَهُ فَقَطْ شُفِيتُ". ما أعظم إيمان هذه المرأة. وهذا ما حصل، إذ للوقت توقّف نزفها وَعَلِمَتْ فِي جِسْمِهَا أَنَّهَا قَدْ بَرِئَتْ مِنَ الدَّاءِ.

المفارقة في هذا الحدث ما قاله يسوع عندما لمست ثيابه، إذ التفت قائلًا: "مَنْ لَمَسَ ثِيَابِي"؟ فتعجّب تَلاَمِيذُهُ وقالوا له: الجموع يضيقون عليك ويطوقونك وتقول من الذي لمسني؟ لم يدرك تلاميذ الرب قصده، إذ لم يكن يتكلّم على لمس خارجي بل على من لمس قلبه، من هنا قال: "قد لمسني واحدٌ لأنّي علمت أن قوّة قد خرجت منّي.

يسوع هو الله المتجسّد ولم يكن بحاجة لأن يسأل ليعرف مَن لمسه، بل كان يسأل مِن أجلنا، أي مِن أجل خلاصنا.

أّولًا ليعي التلاميذ والجمع وكل الناس على مدى العصور اللمسة الصادقة النابعة مِن قلب متخشّع متواضع لا يرذله الله، وثانيًا لتنتصب المرأة بعد أن كانت خائفة ومرتعبة وتقول جهارة "أنا مَن لمست الربّ، أنا التي لم يستطع الأطبّاء أن يشفوني شُفيت، وأنا المرذولة لِعلّة مرّضي أتى مَن أعاد إليّ الحياة لأن يسوع هو الحياة. وها هو يقول لي: ليس المرض الجسدي الذي يجعل الإنسان معزولًا بل المرض الروحيّ أي الخطيئة.

نعيش اليوم في عالم مزدحم جدًا، فهل يشعر أحدنا بالآخر؟. هل إذا لمسنا أحد نشعر به؟.

للأسف لقد بتنا غرباء عن ذواتنا وعن الآخرين وعن الله. ولكن مع الله لا شيء مستحيل، فإن لمسناه بصدق تعود الحياة إلينا ونصبح أصحّاء. وما حصل مع نازفة الدم إثباتٌ لنا أنّه مهما كانت الضجّة كبيرة، والازدحام شديدًا، تبقى لمسة المحبّة أقوى وتستطيع أن تشق طريقها إلى قلبنا متخطيّةً كل العوائق.

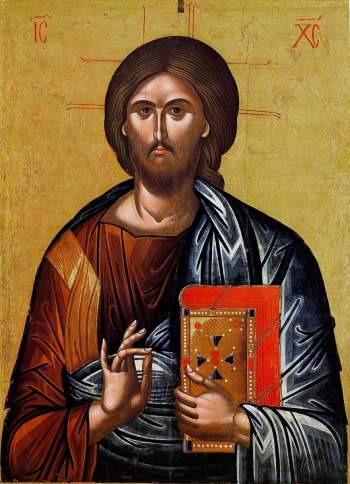

يذكر المؤرّخ الكنسيّ يوسابيوس القيصري (القرن الرابع) هذه الحادثة لأهميّتها، ويقول إن المرأة هي مِن سكان بانياس عند جبل حرمون، وأنّه كان قد أقيم على حجر مرتفع بباب بيتها تمثال نحاسيّ لامرأة جاثية ويداها مبسوطتان كأنّها تصلّي، يقابله تمثال لرجلٍ في هندام أنيقٍ يرتدي عباءةً مزدوجة أنيقة مادًا يده نحو المرأة، وعند قدميه بجانب النصب نفسه نبات غريب يرتفع إلى هدب العباءة النحاسيّة، وهو دواء لكل أنواع الامراض. وهذا النصب هو للرب يسوع المسيح.

ويكمل المؤرّخ، "ليس غريبًا على الذين مِن الأمم، الذين منذ القديم انتفعوا مِن المخلّص، أن يفعلوا هكذا طالما كنّا قد علمنا أن رسومًا مماثلة لرسوليّة بولس وبطرس، والمسيح نفسه محفوظة بالتصوير".

ما قاله المؤرّخ الكنسيّ يفتح بابًا ثانيًا عن أقدميّة الفن الكنسي عند الجماعات المسيحيّة الأولى، وأن الفن الكنسيّ هو مِن صلب إيماننا المسيحي.

المرأة النازفة الدم صنعت تمثالًا للمخلّص كاعتراف إيمانيّ وشهادة لما حصل معها. ترى ما هو النصب الذي نقيمه نحن في حياتنا؟ ومَن هو إلهنا الحقيقّي؟ وهل شهادتنا لمن ننصبّه صادقة نابعة مِن القلب أو مِن مصالح ترابيّة دهريّة؟.

اثنتا عشرة سنة مِن العذاب المرير مع الألم اختفت بلمسة. كم أنت عظيم يا رب. فهلّا اقتربنا منه ولمسناه بصدق لنشفى من دائنا ونعمل بشكل صحيح للقداسة؟ إلى الرب نطلب.