يرى كثيرون أن إحدى مشكلات السياسة في لبنان، أنها قائمة على منطق النكايات و"قتل الناطور بدلاً من أكل العنب"، بعيداً عن الثوابت والمبادىء.. وعندما نأخذ في الاعتبار التدخلات و"التمنّيات" الخارجية، تصبح الأمور أكثر تعقيداً، ولولا هذا الواقع لكان هناك إجماع لبناني وطني حول المقاومة ودورها المحلي والإقليمي الضخم الذي قامت وتقوم به، ولاعتذر منها كل من أساء إليها أو شكّك بدورها، تأكيداً لصدقيته واحتراماً منه لعقول الناس، التي شهدت وتشهد ما يجري على طول مساحة المنطقة وعرضها.

ليست القضية عواطف وتمنيات، لكن بعض أصوات النشاز تُصرّ على السير بسياسة "عنزة ولو طارت"، في منطق رأينا نموذجاً عنه خلال عدوان تموز 2006؛ عندما خرجت بعض الوجوه تطبّل لهزيمة المقاومة، في حين أن "الإسرائيلي" نفسه اعترف بفشله أمامها، وبعض تلك الأصوات لم يخجل من التصريح بأن "حزب الله" اعتدى على "إسرائيل" وليس العكس، فكان بكلامه "إسرائيلياً" أكثر من الصهاينة، والأمر نفسه شهدناه مؤخراً من بعض الأصوات "اللبنانية" التي اتّهمت اليمنيين بأنهم هم الذين فجّروا صالة العزاء في صنعاء، فجاء اعتراف المملكة العربية السعودية بارتكاب هذه المجزرة الدموية ليلقّم هؤلاء حَجَراً.

هي الأصوات ذاتها التي لا تريد الاعتراف بدور المقاومة في كفّ أيدي العدوان الصهيوني عن لبنان، بفضل الصمود والانتصارات التي منعت الاجتياح "الإسرائيلي" عام 1982 من تحقيق أهدافه، ولا تريد رؤية نصر لبنان المميّز بإجبار المحتل "الإسرائيلي" على الانسحاب من دون قيد أو شرط من معظم الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى تحقيق حالة ردع معه حققت هدوءاً وأمناً لسُكان المناطق الحدودية، وهو أمر افتقدوه منذ إنشاء الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة.

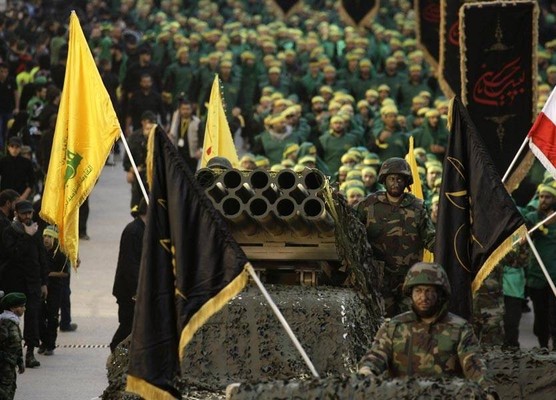

المشهد المصغَّر في لبنان نشاهده حالياً بالصورة المكبَّرة في الإقليم والجوار العربي المشتعل بنيران المشروع الأميركي - "الإسرائيلي" المنفَّذ بأدوات عربية وإقليمية لضرب مكامن القوّة في المنطقة العربية وتفتيت دويلاتها المقسَّمة أصلاً، بما يحفظ مصالح الأميركي وأتباعه، ويحقق الأمن الدائم لـ"إسرائيل"، فالمقاومة كقوّة لبنانية مجسَّدة بـ"حزب الله"، وكمشروع مقاوم، تتكامل وتتعاون مع كل من يحمل الفكر المقاوم، برزت لتشارك في صد الحرب العالمية التي تُشنّ على المنطقة، ابتداءً من العراق وسورية، مروراً باليمن، ولا ننسى مصر التي يُستنزف جيشها يومياً على أيدي الجماعات التكفيرية، وكذلك ليبيا التي أعادها تدخُّل الاطلسي إلى عصر الإمارات الثلاث.

هي هجمة تتكرر مع اختلاف الزمان والمكان، ومثلما اعتمد "الإسرائيلي" سياسة القتل والإرهاب ليفرض واقعه على المنطقة العربية، جاء الأميركي بجيشه "المحلّي" المكوَّن من تكفيريي "داعش" و"القاعدة" ليجتاح كل من يرفض الهيمنة الأميركية - "الإسرائيلية".

كان مقدَّراً للجحافل التكفيرية الاستيلاء على كل الأهداف المحدَّدة لها في المشرق العربي وشمال أفريقيا، وكان جنودها على درجة عالية من التدريب والتسليح، بما يتيح لهم التغلُّب على أي جيش يواجههم، خصوصاً أن تكتيكات حرب العصابات التي يعتمدونها كانت متزامنة مع حرب إعلامية غير مسبوقة، وإثارة لكل العصبيات والنعرات والجراحات الموجودة في المنطقة، وفي كل دولة من الدول المستهدَفة، بما يكفل تفتيت الجيوش الوطنية وتشتيتها وهزيمتها حتى قبل أن تحارب.. لا فرق إن استخدمت في ذلك المذهبيات أو الطائفيات أوالقبليات والجهويات، وحتى الجوانب الطبقية، أو كل هذه التقسيمات معاً.

كان كل شيء مباحاً أمام "جنود" الصهيوني برنار هنري ليفي، الرافعين زوراً راية الإسلام، بما في ذلك القتل والذبح أمام شاشات التلفزة، وممارسة كل أنواع التوحُّش، لنشر الرعب والاستكانة أمام هذا الهجوم الكاسح.. وهكذا احتلت "داعش" ثلث العراق لإعادته إلى حضن الأميركيين، واستولى التكفيريون من "الدواعش" و"النصرة" على نصف سورية، وكان للبنان دور الممر والمقرّ لهذه القوى في الحرب على سورية، لإسقاطها دولة وجيشاً وشعباً وقيادة، وشاهدنا "حلفاً عربياً" للمرة الأولى يتجاهل فلسطين ويهاجم اليمن الفقير ويدمّره على رؤوس شعبه بكل توحُّش آل سعود وجبروتهم، لكن منحة إلهية قيّضت لهذه المنطقة قوة عطلت كل هذا المشروع، هي المقاومة في لبنان، مجسّدة بـ"حزب الله"، الذي امتلك قوة مميزة بمعنوياتها وبأسها وتدريبها وتسليحها، وهو ما أتاح لها ردع "الإسرائيلي" في مواجهاتها معه، وكذلك مكّنها من مواجهة فيالق وجحافل "الجيش التكفيري الأميركي"، وهكذا كان للمقاومة الدور البارز في ردع الهجمة على سورية؛ وفي نجدة العراق وتكوين "حشد شعبي" كسر المعادلات وغيّر وجه المعركة، وكذلك في الوقوف مع اليمنيين وشدّ أزر صمودهم الأسطوري، وهاهي معالم المنطقة على غير ما أرادها الأميركي وأتباعه، تضجّ بانتصارات المقاومة، بعد أن أصبح المشروع المقاوم مشروع أمّة بكاملها.